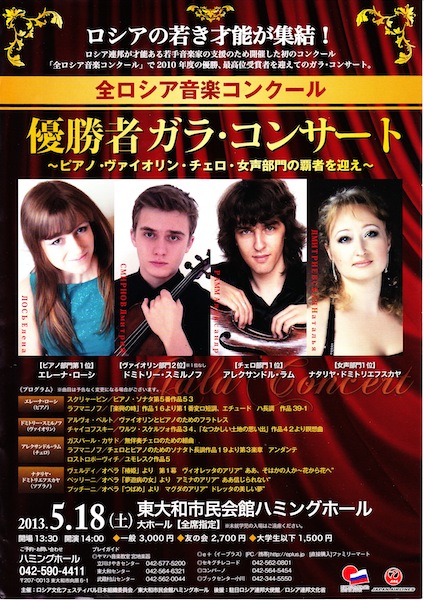

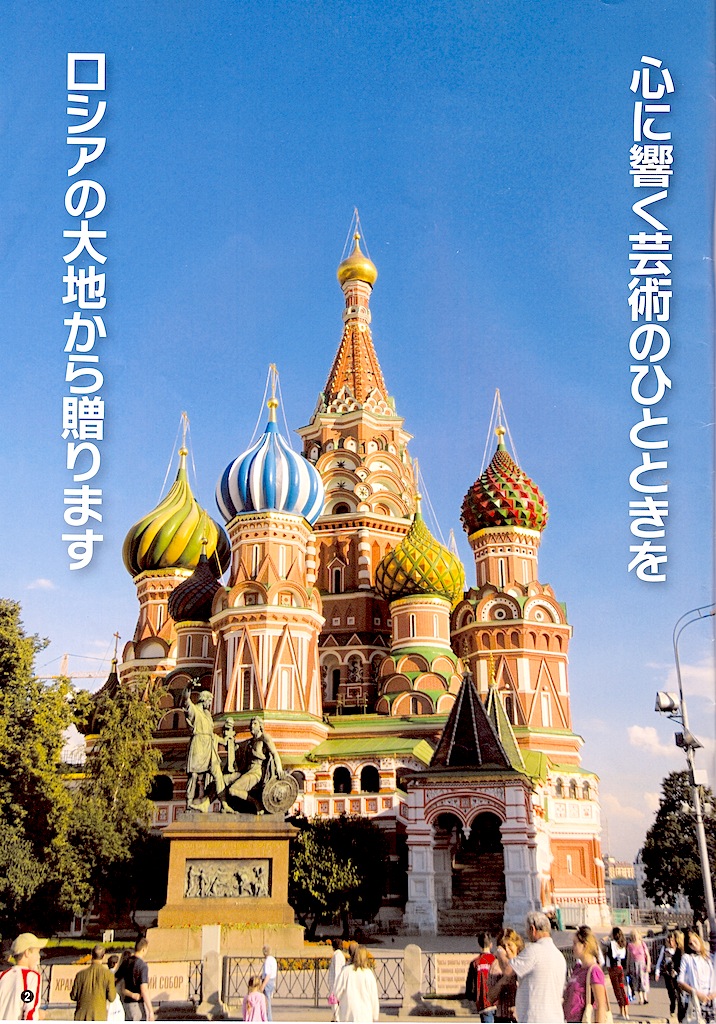

全ロシア音楽コンクール インタビュー1〜ナターシャ&レーナ〜

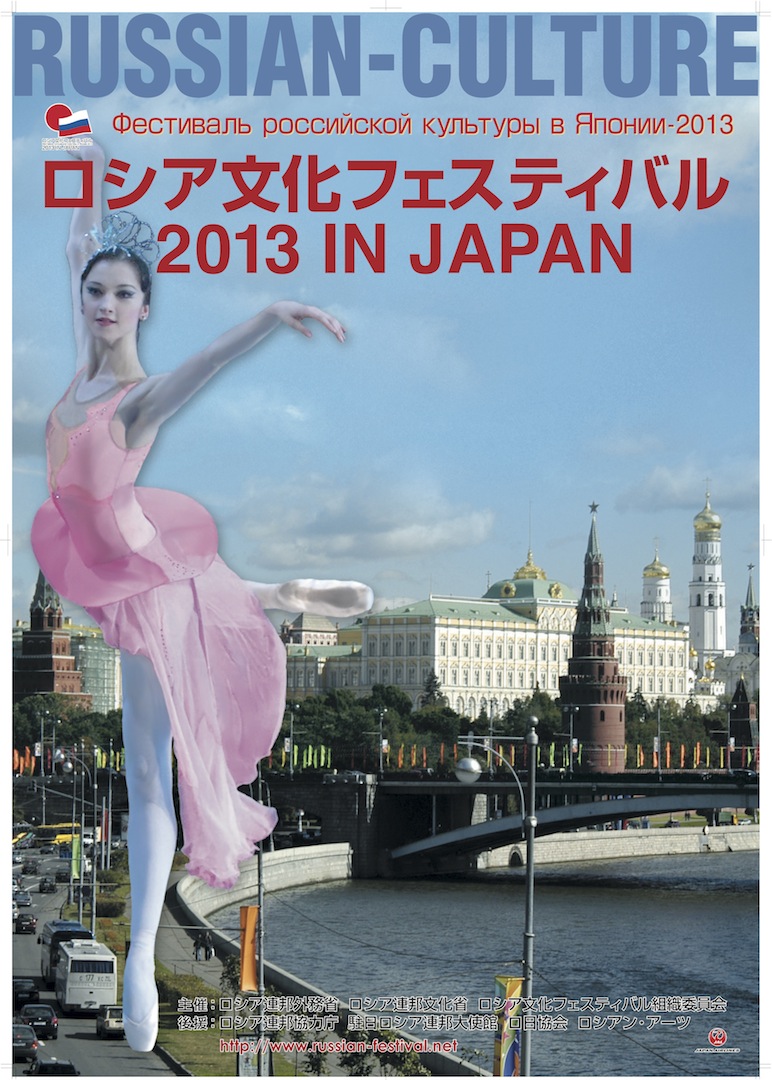

月曜日, 5月 20th, 2013『全ロシア音楽コンクール』最高位受賞者ガラ・コンサートが開催され,5月の風のように爽やかな4人のソリストが来日しました!

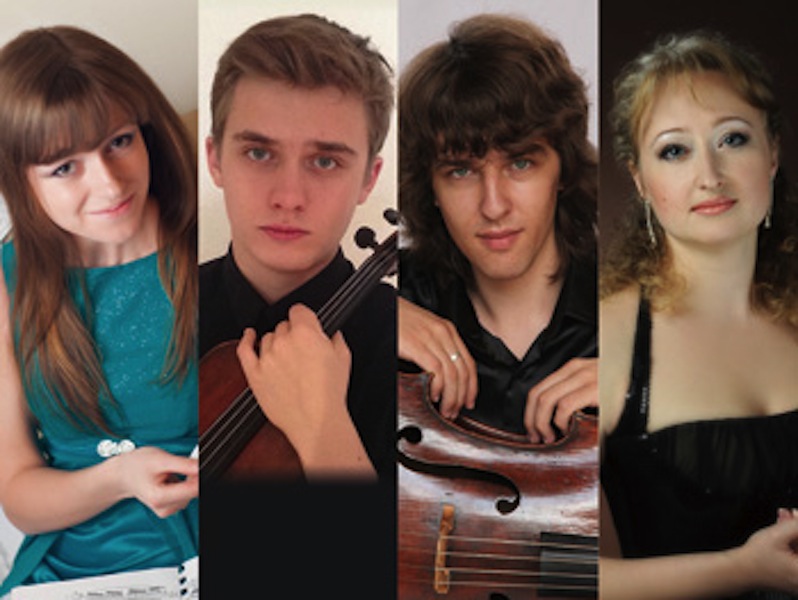

▲写真中央に,来日した4人の音楽家エレーナ・ローシさん、ナタリヤ・ドミトリエフスカやさん、ドミトリー・スミルノフさん、アレクサンドル・ラムさん。4人を囲んで右端が、ピアノ伴奏の塩塚美知子さん、左が新見・フェイギン・浩子さん。左端が著者

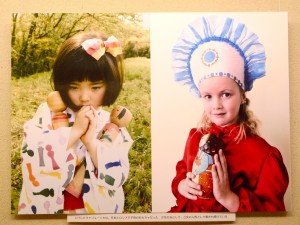

18日東大和市ハミングホール公演では、リハーサルのために午前中に到着。良いお天気に誘われてホール周辺をお散歩に出かけ、昭和の雰囲気が残る商店街では、駄菓子屋さんや和菓子屋さんの店先の人形焼に興味を持つなど、短い滞在を満喫しました。

「東京は初めてですが、自分の目で見れて嬉しい!大好きになりました。洗練された感覚に温かく迎えられて感謝しています!」と話してくださったのは、写真中央、ショートカットに紫色ドレス姿の声楽女声部門第1位ナタリヤ・ドミトリエフスカヤさん。明るい人柄で楽屋でも人気者でしたが、一歩舞台へ出ると、すでに大物歌手の貫禄たっぷりで、アンコール曲「さくらさくら」までずっと会場中の心も魅了しました。

同じく写真中央、ピンク色のドレスに身を包み初々しい笑顔で座っているのがピアノ部門第1位のエレーナ・ローシさん。真面目で謙虚な彼女は、休憩時間にも自らピアノの前に座るほど熱心で、またそれが幸せでならないという様子だったのが印象的でした。お話を伺ってみましょう!

いちのへ:ピアノをはじめるきっかけは何だったんですか? ピアノのどんなところがあなたを惹きつけるのでしょうか?

ローシ:それは幸福な偶然です。母親はバイオリンを、父はロシア民族楽器バヤンを演奏していたので、私にも音楽を習わせたいと考えていました。母ははじめはバイオリンを習わせたかったようですが、私の住んでいた環境ではあまりバイオリンの優れた教育がなかったので、偶然ピアノを習う機会を与えられました。けれど、それがきっかけで本当にピアノが好きになり、他の楽器を演奏したくないと言う程だったのです。ピアノはオーケストラのようで、いろいろな効果や音色を与えられるという考えがありますが、まさにその通りだと思います。

コンクール第1位というレベルまでこの楽器を演奏してきて、壁にぶつかったことはありましたか?

エレーナ:ここまでマスターするまでには、きっとどの職業でもそうでしょうけれど、”再認識しなければならない時”があると思います。子供の頃は、作曲家の意図などあまり理解できませんが、14,15歳頃になると、成長・発展しなければならないのです。何もできなくてすべてを投げ出したくなるのですが、また練習をはじめ、目標を達成出来るようになるのです。

いちのへ:どんなメロディーを演奏しているときに幸せを感じますか?

ローシ:やはりロシア人ですからロシアの作品、特に20世紀の作品、スクリャービンやプロコフィエフ、もちろんラフマニノフといった作曲家の作品が好きです。プロコフィエフの2番は”ポルシェ”と言われていますが、これも何度も演奏しています。ラフマニノフの協奏曲はすべて好きです。もちろん音楽家は様々な音楽が好きでなければなりませんが・・・バッハなども好きではないと言えませんね。

いちのへ:あなたの演奏で、日本のお客様にどんなことを一番伝えたいですか?

ローシ:演奏家にとって、作曲家が何を書いているのか、そのときに何を感じていたか、を伝えなければならないという使命があると思います。自分の感情を通じてですが、その結果として作曲家と演奏者との間に協力関係が生まれるのだと思います。毎回、聞いてくださるお客様が、その作曲家の何かまったく新しいと感じるものを得られるような演奏画できたらと願っています。

いちのへ:ありがとうございました!

(インタビュー2につづく)