冬を温めるロシアの一杯と、アブレピーハ

木曜日, 1月 22nd, 2026ロシアの冬、恋しいものといえば——湯気のたつ熱々の紅茶です。長い冬の間、屋外で開催される年末年始のイベントやお祭りでは、紅茶や蜂蜜酒、そしてフルーツティーで体を温める人たちの姿をよく見かけます。紅茶のまわりには人が集まり、会話が生まれ、心も体も温めながら、長い冬を過ごしていきます。

△「さあ、お嬢さん、無料だよ。あったまっていきな」たっぷりとお湯をたたえ、もくもくと湯気の立つ大きなサモワール(ロシア式湯沸かし器)は、見ているだけであたたかそう!

ロシアには、「Самовар кипит — разговор не молчит(サモワールが沸いていれば、会話は止まらない)」という表現があります。冬の長いロシアでは、あたたかい飲み物を囲む時間が、人と人をつなぎます。

関連☆

モスクワ通信『サモワールとプリャニキの街トゥーラ(1)ロシアのお茶文化を訪ねて』

モスクワ通信『サモワールとプリャニキの町トゥーラ(2)クレムリンと街散策』

△「紅茶に浸して食べると、最高なんだよ」紅茶のお供に欠かせないのが、スーシキと呼ばれるドーナツ型の乾パンのようなお菓子です。

△カリカリと硬い食感で、直径約3〜5cmのスーシキ、少し大きく、程よい硬さのバランキ、さらに大きく、パン感覚で食べられるブーブリク。また、プレーン味以外に、胡麻やケシの実のついたものや、ほんのり甘いバニラ味などもあります。

紐に通してサモワールに吊るしている光景もよく見かけますし、ベビーカーに乗った赤ちゃんが、歯固めがわりに手に持って舐めている姿に出会うこともあります。

△甘党のロシア人たち。前に並んでいたおじさんは、角砂糖を5つ紅茶に入れ、さらにひとつはかじりながら、もうひとつは口に含んで、紅茶でゆっくり溶かしながら、美味しそうに紅茶を飲んでいます。肌寒い空の下、かじかんだ指先でカップを持ち、ふうふうと息を吹きかけながら一口飲む。甘い紅茶が、身体の内側から、心も体もじんわりとあたためてくれます。日本では紅茶は大人の飲み物という印象がありますが、ロシアでは子どもたちも甘い紅茶が大好き。給食にも出る、日常の味です。

△紙コップの柄が、ロシアのグジェリ陶器の柄でした。

関連☆モスクワ通信『コバルトブルーと白の世界!グジェリ陶器』

△お店の店頭で、紅茶を出してくださることも。蜂蜜やヴァレーニエ(果物の形を残して煮込んだジャム)を試食して、気に入ったら、そのまま購入できます。

関連☆モスクワ通信『美味しい万能薬!カローメンスコエの蜂蜜市』

△お祭りでは、蜂蜜を発酵させた蜂蜜酒(медовуха)の屋台もよく見かけます。寒さに寄り添ってくれるやさしい甘さは、日本の甘酒とどこか似ていますね。

△こちらのカウンターでは、夏の間に収穫し、大切に保存してきたハーブや果実を使った温かい飲み物がおすすめとのこと。

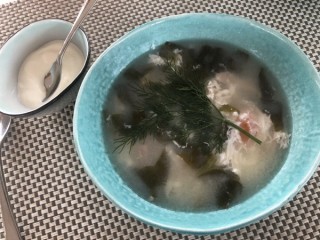

△ロシアの野草でつくる優しいお味のハーブティー”Иван чай(イワン・チャイ)“にお湯を注いでいた店員さんが、「アブレピーハを入れる?ビタミンたっぷり、風邪予防にもおすすめだよ!」と声をかけてくださり、持っていた棒で、実をとんとんとつぶして手渡してくれました。

ロシアで健康や美容に良いとされるアブレピーハ(облепиха)は、グミ科に属する果実で、日本ではサジーやシーバックソーンとも呼ばれています。

△ビタミンCたっぷりのオレンジ色の実は、実がとても小さく、皮と種がしっかりしていて酸味が強いため、そのまま生で食べる果実というよりも、煮出したり、潰したり、甘みを加えたりとひと手間加えて、ジャムやモルス(ベリー類のジュース)してよく親しまれています。

△「アブレピーハのお茶」は、乾燥した果実やフレーバーと紅茶の茶葉を合わせて香りを楽しむ、いわゆるフルーツティーとは少し趣が異なります。もちろん、そういう茶葉商品もたくさん売られていますが、ロシアでより一般的に好まれているのは、実をお湯に入れ、軽く潰したり煮出したりして、お好みで甘さを加えながら、果実を煎じる飲み方です。独特の香り、まろやかなこくと酸味が広がり、体の芯からぽかぽかになります。アナウンサーという仕事柄、喉や粘膜にいいのよと勧めてくれる友人もいました。

△日本ではあまり見かけないこのフルーツですが、ロシアでは冷凍フルーツコーナーにもあり、自宅で気軽に煮出して、蜂蜜や生姜を合わせてフルーツティーが楽しめるほか、

△ヨーグルトドリンクなどのフレーバーに使われたり、夏も冬もロシア人が大好きなコップ型アイスのスタカンチクにもアブレピーハ味があったり、

関連☆ロシアで食べたい!アイスクリーム定番3選&面白アイス大集合

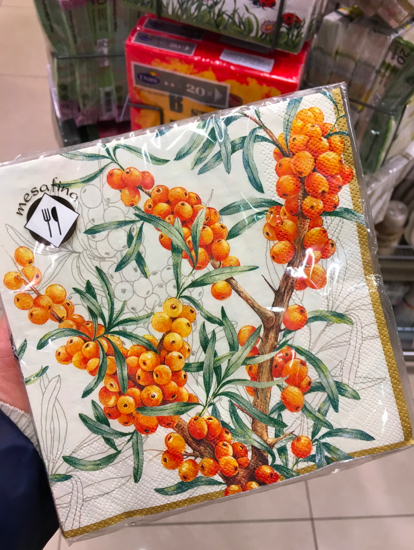

△可愛らしい実が、紙ナプキンなどの柄に描かれることもあります。

△シベリア発のナチュラルコスメブランドでも、このアブレピーハのシャンプーやハンドクリームは定番人気商品!こちらのブランドは、シベリアの過酷な環境でも生き抜く植物の生命力に注目して商品を展開していますが、まさに、アブレピーハは寒冷地や乾燥地でもたくましく根を張り実をつけ、ビタミンC、E、β-カロテン、鉄分、オメガ脂肪酸などを含んで栄養価も高いため、近年はスーパーフードとしても注目されています。

△アブレピーハ味のマルメラード(果肉入りのゼリー状の保存菓子)や、

△アブレピーハ味のパスチラなど、ロシア土産にも。

パスチラについて 関連☆モスクワ通信『乙女心をくすぐる町コロムナ ドストエフスキーも愛したお菓子!パスチラ博物館』

トゥーラ州の町ベリョフのパスチラについて モスクワ通信『サモワールとプリャニキの町トゥーラ(2)クレムリンと街散策』

△モスクワ大学のなかの茶室『清露庵』では、ダーチャ(ロシアの菜園つき別荘)で穫れたアブレピーハの実、寒天とお砂糖で作ったお干菓子もいただきましたが、抹茶にもよく合いました。

灰色の空が続くロシアの冬。北国の短い夏をぎゅっと凝縮したようなアブレピーハの鮮やかなオレンジ色は、まるで“冬の太陽”のようで気持ちまで明るく元気になります。大寒を迎え、日本では寒中見舞いを出したり、寒仕込みをしたりする時期ですが、日本でもロシアでも、冬を温める一杯で元気に過ごしたいですね。