函館湾を一望できる八幡坂は、函館観光の必見スポット!そんな絶好の場所に建つのがロシア極東連邦総合大学 函館校。

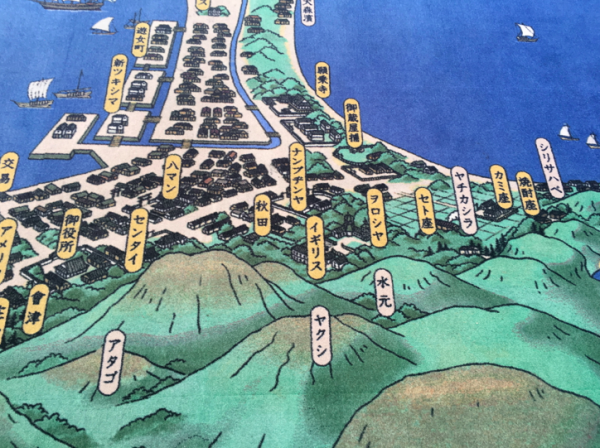

周辺にはハリストス正教会や旧ロシア領事館、ロシア人墓地があり、同じ建物内には、在札幌ロシア連邦総領事館函館事務所や一般財団法人北海道国際交流センターも入っており、まさにここは函館とロシアの交流の中心地ともいえます。

「ようこそ!」の文字に誘われて思わずなかへ・・・。夏休み期間中でしたが職員の方が親切に案内してくださいました。

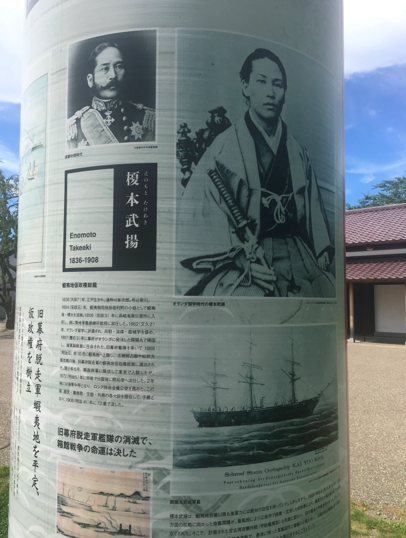

ここは、文部科学省にも指定されたロシアの大学の日本校。ウラジオストク市にある極東連邦総合大学 Дальневосточный федеральный университет は帝政ロシア時代の1899年に創建されてから116年の伝統と歴史を持つ大学です。東洋学研究に関しては特に定評があり、現在の学生数は約33000人、9つの学部と、函館校を含む8つの分校があります。2012年にルースキー島で開催されたAPEC首脳会議の会場が新キャンパスになっているそうです。

△入り口の両側には、夏休みのマトリョーシカ体験絵付け教室の案内やかんたんな挨拶や数のロシア語が紹介されていました。エンブレムのRはRussiaの頭文字、Яはロシア語の私を意味し、二つの文字を結ぶ曲線が“微笑み”をイメージしているのだそうです。

そんなロシア極東連邦総合大学の函館校は、ロシア通の国際人育成を目指す日本で初めての学校として1994年開校。2014年で20周年を迎えました。昼2年制のロシア語科と昼4年制のロシア地域学科があり、それぞれウラジオストク本学への留学実習も経験することが出来ます。

入り口脇に、レトロな趣きの電話ボックスを発見!

この日は夏休み期間で校内は閑散としており、教室内に立ち入ることは出来ませんでしたが、入り口から奥の職員室までの廊下を歩いて、ドア越しにお教室を拝見させて頂きました。

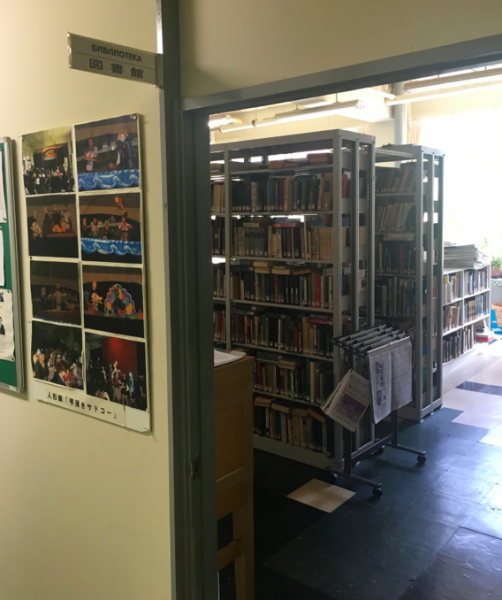

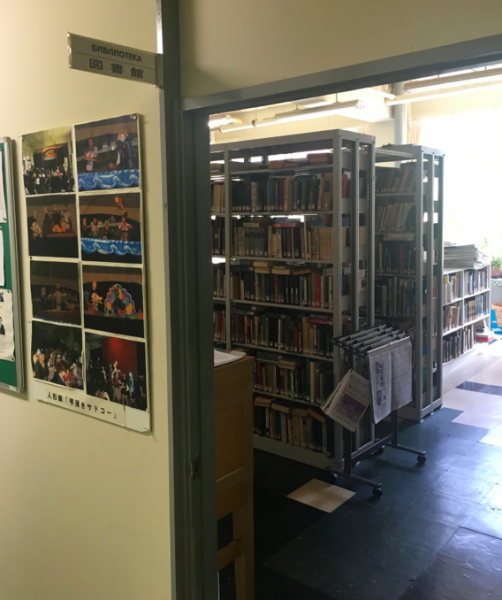

△図書室

△ロシア民芸品がたくさん置かれています。

△ロシア料理メニューもあるという食堂

△ビーツのようなロシアらしい美しい赤を基調にしたロシアセンター。

△ロシアセンターのオープニングにはラヴロフ外相も来校されたそうです。

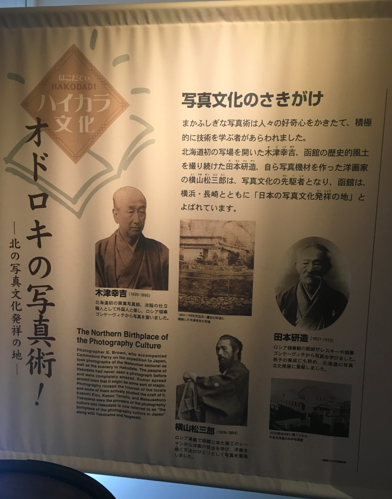

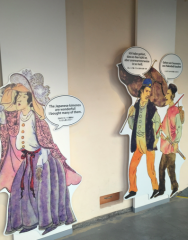

廊下には、ロシア正教会総主教の来校など、これまでの函館校の軌跡が展示されています。

年間行事のなかでも華やかで目を惹くのが「はこだてロシア祭り」。

毎年マースレニッツア(ロシアの祝日で冬を送り春を迎えるバター祭り)を、同じく雪国のここ函館でも、函館校が中心となって盛大に開催しているのです。

△歴代ポスターも力作揃い!

入学希望者の施設見学・授業見学も随時受け付けているそうです。