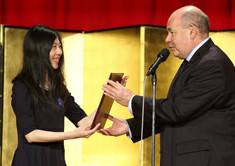

前回に引き続き、ロシア文化フェスティバルIN JAPANの記念すべき1000万人目の入場者となられた,ロシア語教師の福田知代さんにご登場いただき、副賞としてペア招待券が贈られたモスクワ・サンクトペテルブルク旅行についてお話を伺います!

ーーこの夏の福田さんのロシア旅行、タイトルをつけるとしたらどんな旅でしたか?

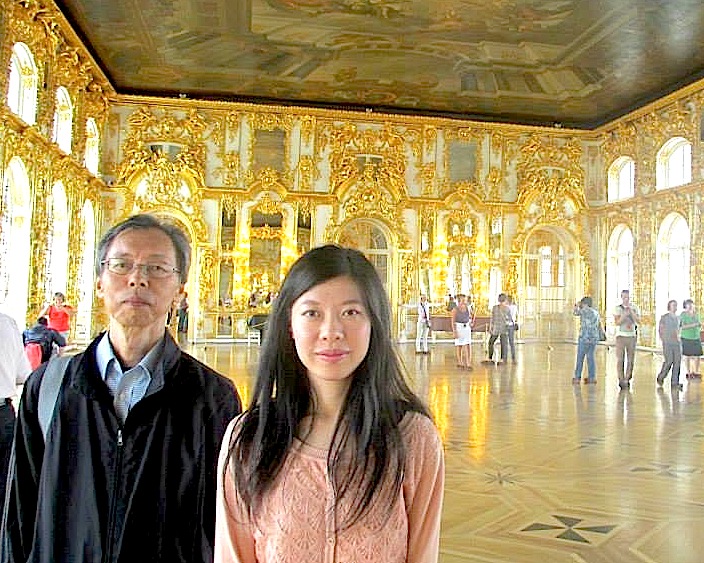

福田ーー8月14日に成田空港を発ち、20日に帰国いたしました。17日まで3日間サンクトペテルブルクに滞在し、18日から2日間モスクワに滞在しました。2都市合わせて5日間ロシアに滞在したのですが、そうは思えないほどの非常に濃い体験をすることができました!2008年、大学院1年生のときに研究調査のためにペテルブルクに1週間滞在したことがありましたが、そのときはほとんど観光はできませんでしたので、街をじっくり見て回るというのは初めての経験でした。そうですね、今回の旅のタイトルは……「モスクワ・ペテルブルク100%濃縮の旅」でしょうか!

△噴水が美しいサンクトペテルブルグ郊外ピョートル大帝の夏の宮殿

△エルミタージュ美術館にて

ーーペテルブルグではどのように過ごされたのでしょうか?

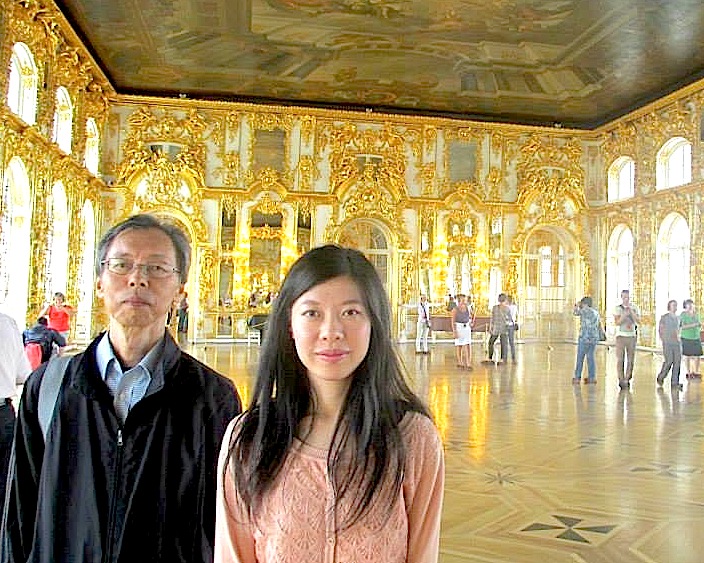

福田ーーペテルブルクでは、1日目にエルミタージュ美術館、カザン聖堂、血の上の教会とゾーシェンコ博物館を訪れ、2日目には郊外まで足をのばしてピョートル大帝の夏の宮殿、イサク聖堂、ペトロパブロフスク要塞を訪れました。3日目には、エカチェリーナ宮殿とアレクサンドル宮殿を訪れました。ペテルブルクの魅力を余すところなく堪能することができました!

学生時代に滞在されたということは、「ここは絶対に訪れたい!」という想い出の場所もあったのでしょうね!

福田ーーええ、2008年滞在中には、学生時代の研究テーマであった風刺小説作家ゾーシェンコの博物館に何度も足を運びましたので、今回もお願いしてスケジュールの中に加えていただいたんです。当時お世話になった博物館のリュボーフィさんとも再会出来て、ひさしぶりにゾーシェンコ談義に花を咲かせました。気付いたら2時間もおしゃべりしていたんですよ・・・!

△ゾーシェンコの愛用していたソファにてリュボーフィさんと。

ーーそれは素敵な時間でしたね!それから、首都モスクワへいらっしゃったんですね。

福田ーーモスクワでは、クレムリン内の武器庫、数々の教会、聖堂、雀が丘、セルギエフ・ポサードなどを訪れました。

△クレムリンの向こうに輝く救世主キリスト大聖堂の屋根

ーーところでさっきから気になっていたんですが・・・ペア旅行券でどなたと一緒にいらっしゃったのでしょうか?(笑)

福田ーーまっさきに顔が思い浮かんだので・・・父と参りました(笑)。父は、若いころにヨーロッパを旅して回った経験があるそうなのですが、ロシアには行ったことがなかったのです。「こういう国のこういう言語を学んできたんだよ」というのを、娘として父に紹介したい気持ちもありました。父はロシアという国を実際に見て、ロシアの人々と接して、そのスケールの大きさに感激しておりました!

ーー愛する娘さんとご旅行だなんて、お父様はさぞ喜ばれたことでしょうね!本場ロシアの文化に触れて、今どんなお気持ちでしょうか?

福田ーー今回、特に印象に残ったのは、いろいろな教会、聖堂を訪れて、ロシア正教の一端を理解できたように思えたことです。文献や映像教材などを通して、ある程度は知っているつもりでしたが、実際に教会の中に入り、イコン(聖像画)に圧倒され、儀式が執り行われている様子を目にしたことで、ロシア人の気持ちの根本をなしているものに触れられたような気がしています。劇場シーズンの幕開けは秋ですので、舞台芸術などを見る機会はありませんでしたが、ロシアに滞在できたこと自体が、私にとっての大きなロシア文化体験でした!!!

△荘厳な美しさのイコンで飾られたロシア正教会の内部

ーー今回の旅を終えて、ロシアやロシア人,ロシア文化の魅力はどんなところにあると感じていらっしゃるでしょうか?

福田ーー ロシア、ロシア語について紹介するとき、私は「ロシアは、言葉を学んだその先がとても広く、とても深い。それはまるでロシアの大地の大きさ、広さ、奥深さそのものなのです」とお話しています。今回の旅を通じて、この思いは確信に変わりました。

実際に足を運ばなくても、テレビやインターネットで何でもバーチャル体験ができてしまう現代ですが、やはり生で見るからこそ感じられる素晴らしさがあると思いました。ロシア文化は高尚で近寄りがたいと思われがちですが、ロシア文化フェスティバル IN JAPANを通して、より気軽に「ホンモノ体験」をしてもらえたらと願っております。

この旅のおかげで、ロシアに興味を持っている子どもたちに,教師として提供できる情報の引き出しが非常に増えましたので、今のロシアについて、私なりの言葉で伝えていけたらと思っています。素晴らしい経験をさせていただきまして、心より感謝申し上げます!

ありがとうございました!