モスクワ通信『夏の展望テラス! ロシア科学アカデミー22階 Sky Lounge』

By russian-festival | Filed in いちのへ友里 | No comments yet.金の頭脳のようにも見えるツインタワーの上部の装飾モニュメントが遠くから見ても気になるこちらの建物こそ、ロシアの智の殿堂、ロシア科学アカデミー本部です。

△建築家は、宇宙的なテーマと核物理学的なテーマ(原子や結晶の構造など)の融合を表現したそうで、当初は太陽電池にして建物全体のエネルギーをここで供給できるようにというアイディアもあったそうですが、残念ながら実現には至りませんでした。

△ユニークな時計がよく見えるこちらの側が入り口です。

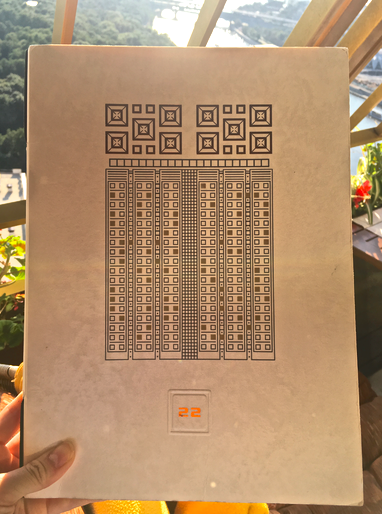

△金のプレートに「ロシア科学アカデミー」その上には飛行機マークと22の文字。飛行機の先には青空が映っています。

△両側に緑が並べられた明るいエントランスを進みます。

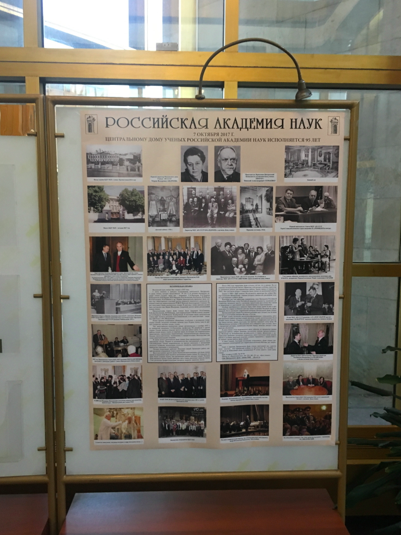

△ロシア科学アカデミーの紹介もあります。ピョートル大帝の時代に創設され約300年の歴史を誇るロシア最高の学術研究機関で、選ばれた優秀な研究者しか入ることを許されない場所です。(公式サイト http://www.ras.ru)外国人会員のなかには日本人研究者もおり、ノーベル物理学賞を受賞された小柴昌俊先生やロシア文化フェスティバルIN JAPANでお世話になった中村喜和先生など14名程の先生がいらっしゃいます。(Иностранные члены Российской академии наук 外国人会員一覧はこちら。)

△つきあたりには歴史を感じさせるエレベーター。昔も今も、ロシアをはじめ世界の金の頭脳を持つ研究者たちがここを通り各階へと向かうのでしょう・・・!そして、時には22階のレストランで食事やおしゃべりを楽しんだりもするのでしょうか。

△ぐるりとお店を囲むように配置されたテラス席。モスクワ大学を臨むサイドと都心を臨むサイドの両側があります。夏の太陽にきらめくモスクワ川をゆったりと遊覧船が行き交います。ルギニキスタジアムやモスクワ大学の建物もよく見えます。(パノラマはこちら)

△遠くから眺めていたあの建物の上部分も、そしてそこからの景色も素晴らしく、時を忘れてゆったりと過ごせる居心地のよい場所です。夜景もきっと美しいことでしょう!

△地上からはあまりにも大きすぎて銅像そのものを見ることが難しい宇宙飛行士ガガーリン像も、こんな風に見下ろすことができます。

△メニューには、トリュフソースのオリビエサラダ、ビーフストロガノフ、ペリメニ、キャビア各種などオススメのロシア料理はもちろん、日本料理(寿司と刺身)もありました。モルス(ベリーのジュース)250ルーブルやレモネード(かつて夏の風物詩だったクワスに代わり最近ロシアではさまざまなフルーツを配合した自家製レモネードが人気です)400ml 480ルーブルなど夏らしい飲み物とピロシキ(キャベツやキノコ、ジャガイモとネギ、卵とネギなどは各90ルーブル)の組み合わせなど気軽に軽食を楽しんでいる方も多くいらしゃいました。

白夜が始まり、噴水がスタートして、テラス席が気持ちの良いモスクワです。